シリーズ 自治会のこれからを考える 第1回

キーワード:自治会加入率の低下、役員の担い手不足、役員の負担軽減、自治会活動のデジタル化、自治会のアップデート、住民主体のまちづくり

自治会運営の現場で起きている変化

今年の春から、神奈川県小田原市で自治会長を務めているコネプラの高島です。

きっかけは、「次の自治会長が見つからない」という状況でした。自治会への加入歴も浅く、40代という年齢ながら、仕事柄お声がかかり、引き受けることになりました。自治会活動に本格的に関わるようになって、あらためて感じたのは、「自治会運営が難しくなっている」という声の多さでした。

役員の担い手不足、若年層の参加の減少、加入率の低下、地域行事の縮小や高齢化――

こうした声は、小田原に限ったものではなく、総務省の調査などでも全国的な傾向として報告されています。こうした現象の背景には、少子高齢化やライフスタイルの多様化だけでなく、“義務感”に基づく仕組みそのものに限界があるのではないかと、私たちは考えています。

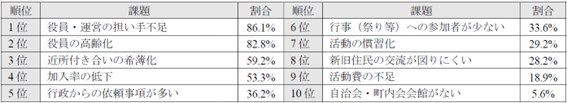

表 自治会等の現状の課題

(出展)岩垣 京之介「自治会・町内会の現状と今後の在り方」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』No.1306, 2025.2 国立国会図書館ウェブサイト

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/14019243

参考:総務省「地域コミュニティの現状等に関する調査」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chiikikomyunitei.html

“仕組みの維持”から“関わりの設計”へ

これまでの自治会は、行政からの情報伝達、防災・防犯活動、地域行事の運営など、地域社会を下支えする役割を果たしてきました。

しかし現在、その役割を“引き受ける人”の確保が非常に難しくなっています。

かつては“やらなければ生活が成り立たなかった”時代背景の中で、義務感を前提にした自治の仕組みが必要とされてきたのかもしれません。

しかし時代の変化とともにその必要性は徐々に薄れ、むしろ“関わる楽しさ”や“関わる余白”が求められるようになってきたのではないでしょうか。

たとえば、自治会に加入していない人は、自分が自治会の恩恵を受けているかどうかを意識することすら少なく、地域活動を“他人事”と感じやすいと考えられます。

一方で、長年、自治会の中心を担ってきた人々は、「地域のために自治会を守らなければならない」と強い責任感や義務感を持って活動していることが多く、そうした意識が、知らず知らずのうちに「やらなければならない」という空気を組織全体に生み出してはいないでしょうか。

こうした「やらなければならない」という空気が、新たに関わろうとする人にとっては「自由がない」「関わる楽しさがない」と感じられてしまい、結果的に距離を取ってしまう構造が生まれてしまいます。

自発性と対話が生きる地域へ

これからの地域づくりにおいては、次のような要素が重要になるのではないかと、私たちは考えています。

- 「こうしたい」と声を上げやすい空気や場があること

- 自分が関われるタイミングや方法を、自分で選べること

- 誰かの「やってみたい」が否定されず、形になること

- 意見を言うことが、責任や役職の押し付けにつながらないこと

こうした条件が整えば、人は自発的に動きやすくなり、関わりが自然に広がっていきます。そして、そのような場では、表立った“指示役”がいなくても、共感や信頼をもとに役割が柔らかく立ち上がり、結果として次の自治の担い手が育つことに繋がるのではないでしょうか。

このような運営の在り方は、近年、組織論や地域運営の分野でも注目されており、たとえば『ティール組織』(フレデリック・ラルー著)などの文献にも、その可能性が示唆されています。

もちろん、これらはあくまで理論的な枠組みであり、すべての地域に即適用できるものではないでしょう。しかし、従来のトップダウン型から柔軟で自発的な地域運営への移行を考えるヒントになりうるのではないかと、私たちは捉えています。

またこの考え方は、一見新しいものに見えて、実はかつての“顔の見えるご近所づきあい”や“助け合い”の文化にも通じる要素があるのではないでしょうか。

参考:サイボウズ式「ティール組織って何?」

https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001504.html

“維持するべき仕組み”から“関われる場”へ

今後の自治会は、“維持するべき仕組み”から“関われるきっかけをつくる場”へと変化していくことが求められているのではないかと私たちは考えています。

月に1度参加する人も、イベントだけ手伝う人も、情報を見るだけの人も、それぞれが自分のペースで関われる空気があること。そのことが、地域との接点を増やし、持続可能なつながりを生み出していくのではないでしょうか。

そして、こうした変化は、これまで地域を支えてきた世代の方々が築いてきた土台の上にあります。その積み重ねに敬意を持ちつつ、次の世代が自分たちの方法で“関わりやすい仕組み”を育てていくことが、地域の継続性につながると考えています。

コネプラが提供する“GOKINJO”という選択肢

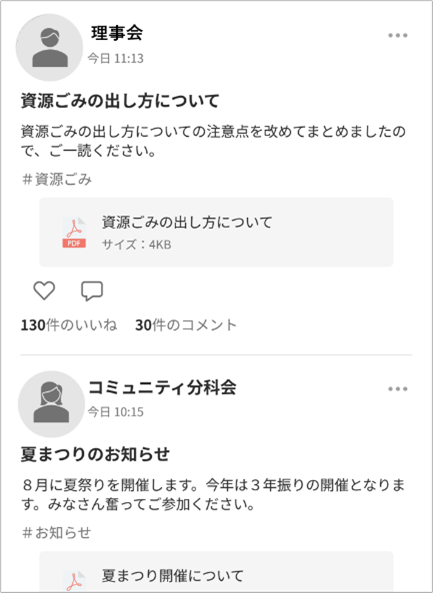

株式会社コネプラが提供するアプリ「GOKINJO」は、自治会を含む地域のコミュニティ活動を支える、デジタル・ツールです。

GOKINJOでは、

- 自治会の会議の情報を共有できる“お知らせ”

- 近くのお店などの情報をやりとりできる“掲示板”

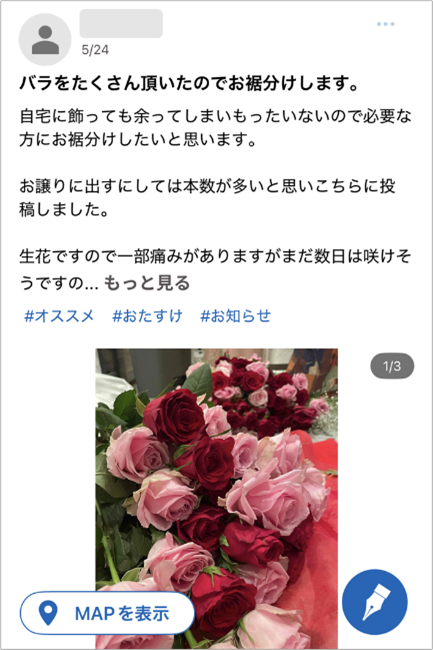

- 「差し上げます」が気軽にできる“おすそ分け”

- 「一緒に楽しみませんか」とお誘いできる“交流の場”

などを通じて、日常の中に“無理のない関わり方”を生み出すツールとしてご活用いただいています。

「毎回集まりに参加しなくても、誰かの声に反応できる」

「小さな声でも届けられる場がある」

「ちょっと聞いてみたいことをアンケートですぐに確認できる」

そうした“関わる余白”が生まれることで、自発的な活動が生まれていく――

GOKINJOは、既存の自治会を単にデジタル化するための「アプリ」ではなく、「関わりやすさを再設計するためのツール」として、これからの地域活動の元になれればと考えています。

次回:地域コミュニティ活性化について

地域のつながりは必要ないのか?という視点で、地縁の価値や、若者世代との新しいつながりの形について考えていきます。

“しがらみ”ではなく、“安心”や“よろこび”を生む地域の姿とはどのようなものか。

コネプラでは、そうした問いに向き合いながら、地域の皆さまと共にこれからの自治のあり方を探ってまいります。

同じシリーズの投稿はこちら