シリーズ 自治会のこれからを考える 第3回

第3回

地域を変える“自治”の力|日常の“気づき”から始める住民参加のまちづくり

キーワード:自治会加入率の低下、役員の担い手不足、自治会活動のデジタル化、自治会のアップデート、地域防災

“自治”って、何だろう?

こんにちは。今年の4月から小田原市で自治会長をしているコネプラの高島です。

“自治”と聞くと「面倒そう」「自治会の役員の仕事」というイメージを持つ人は多いかもしれません。回覧板、集金、イベント準備……たしかに、それも“自治”の一部です。

しかし、本来の“自治”とは、「自分たちの暮らしを、自分たちで考え、決めていくこと」。もっと身近で日常的なことから始まる、“暮らしの民主主義”とも言える活動なのではないでしょうか。

地域の「小さな違和感」から始まる自治

たとえば、こんな日常の中の気づき――

- 子どもの通学路が暗くて心配

- 公園のベンチが壊れていて危ない

- いつもゴミが散らかっている場所がある

こうした“小さな違和感”は、そこに暮らす人だからこそ気づけるもの。

でも、「誰に伝えたらいいかわからない」「こんなこと言ってもいいのかな」と考え、そのままにしてしまう人も多いはずです。

“声を届ける仕組み”があれば、地域は動き出す

今、求められているのは、こうした気づきが自然と集まり、共有され、誰かの行動へ繋がり、そして問題解決につながっていく仕組みではないか、と私たちは考えています。

たとえば、GOKINJOではこんな使い方が広がりつつあります。

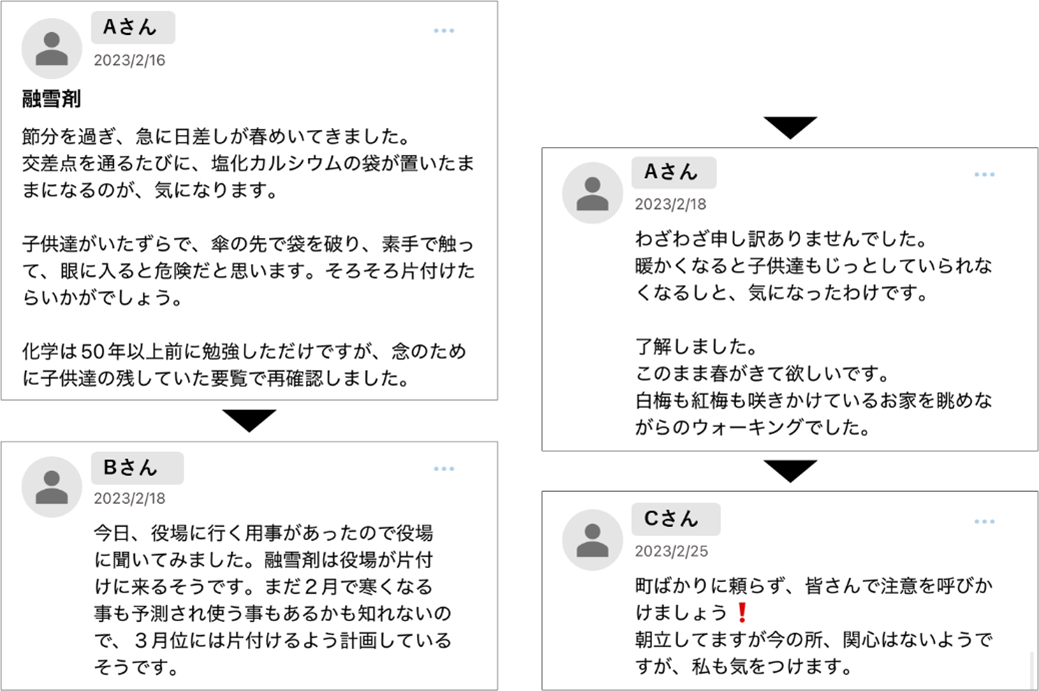

事例① 融雪剤の疑問から生まれた子どもたちへの声掛け

温かくなってきたのに、道に融雪剤が置かれている。「子どもが触れたら危ないのでは?」という住民の気づきがありました。

ある方が行政に確認したところ「まだ降雪の可能性があるため現状維持」とのこと。

そこで自分たちで出来ることとして、「子どもたちへの声かけ」を行っていきましょうとの意見が出て、地域全体で子どもの安全意識を高めるきっかけとなりました。

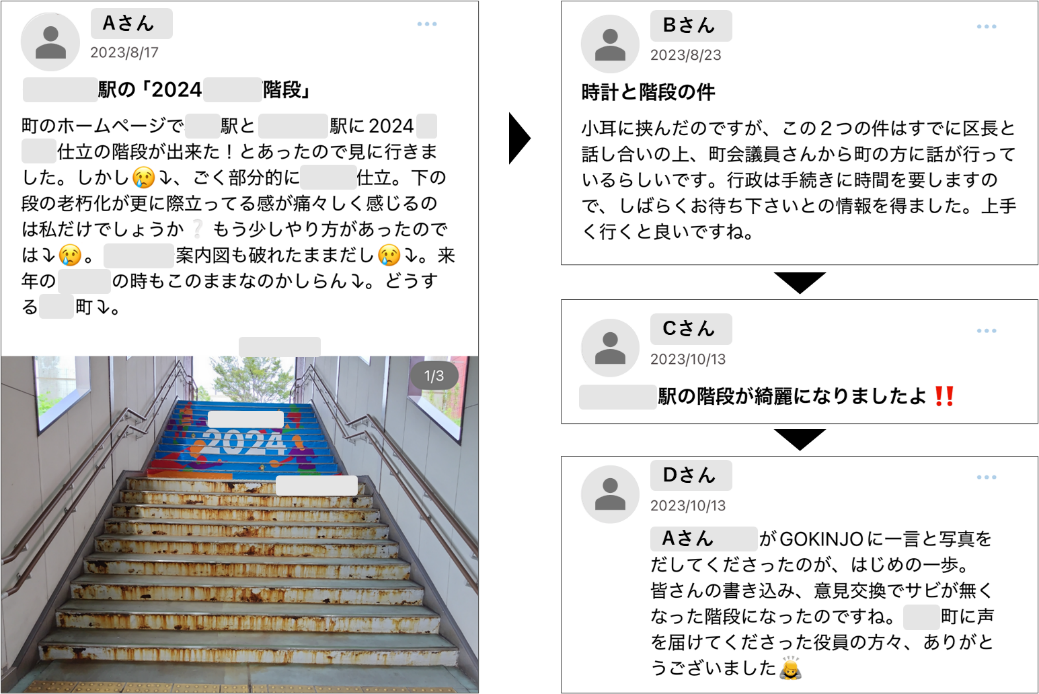

事例② 階段の錆への気づきが、行政を動かした

駅通路の階段の錆が気になるという声が住人から上がりました。これを受けて、区長と話し合いの上、町会議員から町に相談をしたところ、町が対応してくれました。

住民の小さな気づきが、行政を動かし、地域の景観改善に繋がった事例です。

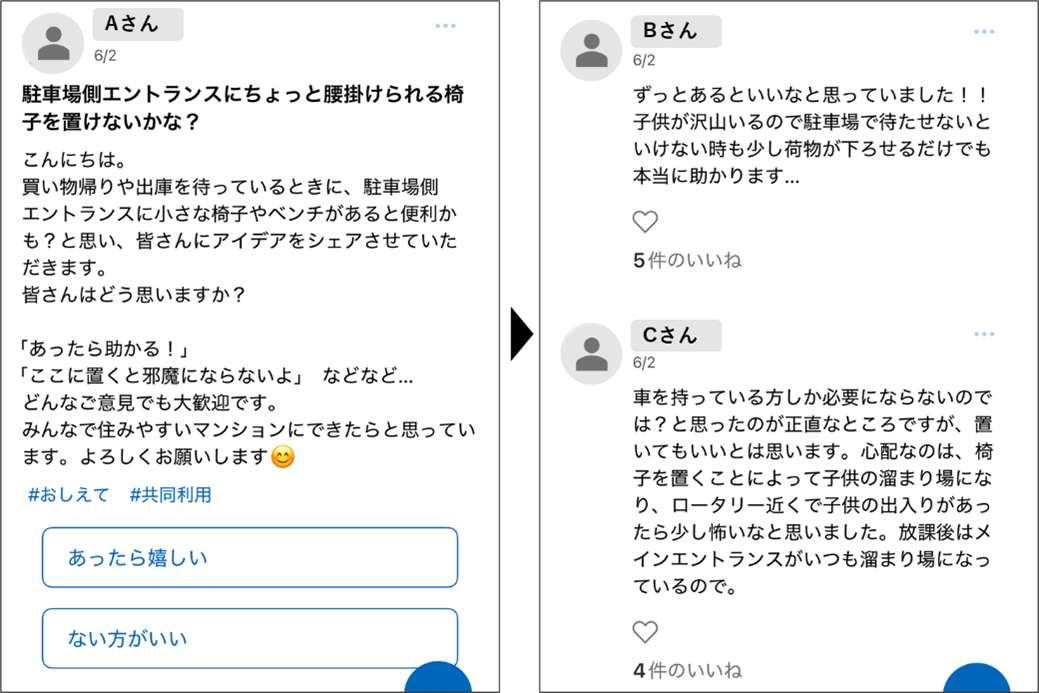

事例③ 住人の「あったらいいな」から多様な意見が見える化

マンションの駐車場入口に「腰を掛けられる椅子があるといい」という提案と簡易アンケートが住民からありました。コメントには、「私もそう思っていた」や「中立」など、様々な意見が飛び交いました。

住人からの小さなきっかけから多様な意見を可視化することが出来た事例です。

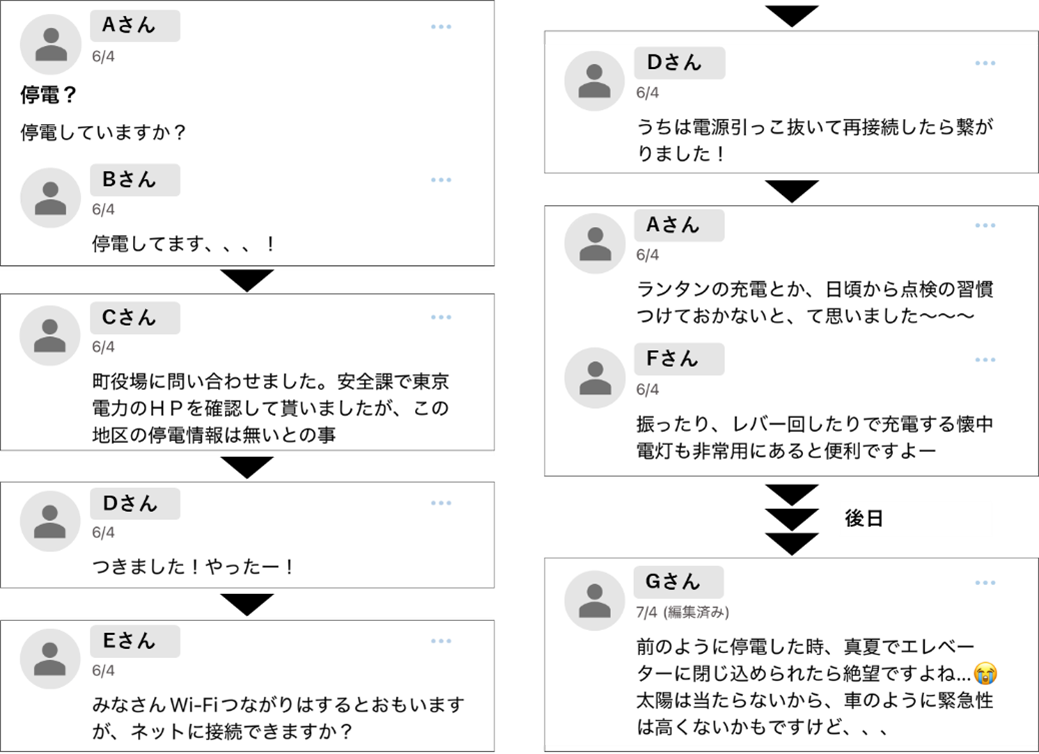

事例④ 停電時の情報共有が安心と防災意識に繋がる

突然の停電で、マンションの住人が困惑。GOKINJOで「みんなの状況は?」「町への問い合わせはこうだった」などの情報がリアルタイムで共有されました。

停電から復旧した後も、「ネットに接続できない」という声に、「電源を抜き差ししたら繋がりました」と情報共有。困っていた人から感謝の声が上がりました。

また、「今後の防災に向けた各自の備え」や「もし停電時にエレベーターに乗っていたら?」などの話題が共有され、住人の防災意識向上に繋がっています。

“提案”は、もっとカジュアルでいい

たとえば、GOKINJOで小さな違和感が投稿されたとき、その地域に詳しい人が「それなら、こうしたらどう?」とアドバイスをくれる。

それに対して自治会役員が「こんな方法はどうですか?」とアンケートをとり、必要があれば行政に相談する。

そんなふうに、特別な会議や長い議論ではなく、気軽なやりとりのなかで地域の声が集まり、形になっていく。

地域の意思決定が“誰か任せ”ではなく、みんなの感覚から育っていく、これこそがこれからの“自治”のあり方なのかもしれません。

「聞かれるから答える」から、「気づいたら投稿」へ

イベントの後に「改善点を教えてください」と言われると、ちょっと構えてしまう。

でも、「今年のお祭り、暑かったですね〜」という投稿に「確かに日陰がなかったかも」と気軽にコメントを返す。

そんな自然なやりとりのなかから、改善の芽が生まれる場があれば、地域はもっと育っていきます。

自治は、動き出せば“おもしろい”

自治は、“誰かが仕切ること”ではなく、“誰かの声に、誰かが応えていくこと”。そのやりとりが少しずつ広がり、地域全体がゆっくりと動いていく。

そんな波紋のようにつながる“自治”が、これからの時代にふさわしいかたちなのではないでしょうか。

私たちが目指しているのは、単にGOKINJOのようなツールを提供することではなく、“人と人とのちょうどいい関係”を生み出すことです。

“しがらみ”ではなく、“安心”や“よろこび”を生む地域の姿とはどのようなものか。

コネプラでは、そうした問いに向き合いながら、地域の皆さまと共にこれからの自治のあり方を探ってまいります。